Die Heide, wie wir sie heute kennen, ist geprägt vom Jahrtausende langen Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch. Ohne die Nutzung als Viehweide und die heutige Pflege unter Mithilfe der Bevölkerung wäre sie Wald und keine artenreiche Steppe.

Entstehung der Landschaftsform

Die Landschaft der Perchtoldsdorfer Heide entstand, als das Wiener Becken vor etwa 14 Millionen Jahren vom Meer überflutet wurde. Nur die Berge am Ostrand der Kalkalpen wie der Parapluiberg, der Eichkogel, der Anninger und der Lindkogel ragten als Inseln aus dem Meer. Die Heide lag genau in der Höhe der Brandungszone. Über Jahrmillionen ebneten die Wellen den Untergrund aus Dolomitgestein ein und so entstand die heute relativ ebene Terrasse der Heide. In den später folgenden Eiszeiten ging die Abtragung des Gesteins bis zur heutigen Form der Heide weiter. Reste des ehemaligen Meeres sind heute noch manchmal bei Aushubarbeiten im Sonnbergviertel zu bewundern - versteinerte Meeresbewohner, deren Schalen und Skelette in mehreren Metern Tiefe im Boden liegen.

Die Nutzung der Heide

Noch während der letzten Eiszeit vor rund 20.000 Jahren gab in unserem Gebiet weitläufige Kältesteppen mit Gräsern und Kräutern – ähnlich den heutigen Trockenrasen der Heide. Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor rund 11.500 Jahren entwickelten sich im Wienerwald wieder Wälder, ausgehend von kleinen Gehölzinseln, die teilweise auch in der Eiszeit vorhanden waren. Große Teile des Wiener Beckens und seine Ränder an der Thermenlinie waren aber nie flächig mit Wald bewachsen. Große Schotter- und Moorflächen wie im Steinfeld und der Feuchten Ebene beherbergten ausgedehnte, von Natur aus waldfreie Bereiche. Bereits seit der Jungsteinzeit vor etwa 7.600 Jahren wurde die Landschaft der Region von Menschen für Ackerbau und Viehzucht genutzt. Die älteste bekannte jungsteinzeitliche Siedlung Mitteleuropas liegt an der Grenze zwischen Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf und Liesing. Durch Beweidung und Holznutzung wurden die waldfreien Flächen im Wiener Becken und an der Thermenline über Jahrtausende erhalten, die Pflanzen und Tiere der Steppen wie Kuhschellen, Federgras oder Ziesel konnten hier bis heute überleben.

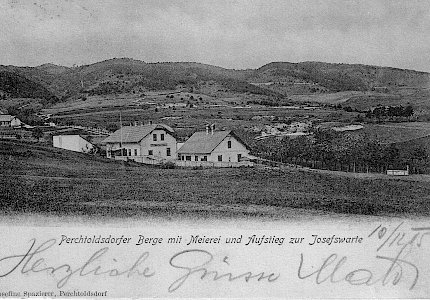

Dauerhafte Siedlungen befanden sich auf der Heide aufgrund der Wasserknappheit wahrscheinlich nie. Der steinige, trockene Boden der Heide ließ keine Ackernutzung zu. Sie war Jahrtausende lang eine wertvolle Weidefläche für Rinder, Pferde und Ziegen. Später, wahrscheinlich schon in römischer Zeit, entstanden die ersten Weingärten und Steinbrüche. Im Mittelalter erreichte der Weinbau seine größte Ausdehnung, in Luftbildern sind die ehemaligen Weingärten noch heute an Geländeformen auf der Heide und im Saugraben zu erkennen. Im Mittelalter war der Weinbau und Weinexport so gewinnbringend, dass die Erweiterung von Weingärten sogar gesetzlich verboten werden musste, um die Versorgung der Bevölkerung mit Getreide, Milch und Fleisch sicherzustellen. Die relativ kahlen und baumfreien Viehweiden reichten damals bis auf den Parapluiberg.

Mit der Reblauskatastrophe ab 1872 erlebte auch der Weinbau eine schwere Krise, zahlreiche Weingartenflächen im Umland der Heide wurden nicht mehr bewirtschaftet und als Bauland verkauft. In Perchtoldsdorf gab es im Jahr 1880 noch 391 Kühe, 120 Pferde und 131 Ziegen. Die Milch wurde überwiegend nach Wien geliefert. Die Weidefläche war damals 207 Hektar groß, das ist 9 mal größer als heute. (Latschka, 1884. Geschichte des niederösterreichischen Marktes Perchtoldsdorf)

Der Wandel von der Weide zum Erholungsgebiet

Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die Heide noch doppelt so groß wie heute. Die weiter entfernten, nicht mehr genutzten Weidebereiche waren bereits wieder zu Wald geworden. Etwa 200 Rinder weideten noch auf der Heide und waren bis zum 2. Weltkrieg wichtige Fleisch- und Milchlieferanten. Aufkommende Bäume und Sträucher wurden noch gewissenhaft entfernt, um die Weideflächen zu erhalten.

Mit der Eröffnung der Straßenbahnlinie 360 von Wien über Rodaun nach Mödling konnten erstmals zahlreiche Wanderer und Naturfreunde auf die Heide gelangen. Gleichzeitig stieg das Bewusstsein für die Schutzwürdigkeit der Heide. Waren es anfangs vor allem Blumenpflücker, die Kuhschellen oder Diptam zu hunderten mitnahmen, so gab es auch immer mehr Umwidmungen, Steinbrüche und zunehmende Verbauung von Teilen der Heide. Auf der Kleinen Heide wurde auf Anregung von Prof. Friedrich Rosenkranz, einem Perchtoldsdorfer Lehrer, 1939 ein Naturdenkmal eingerichtet, das 1940 eingezäunt wurde. Nach anfängliche begeisterten Berichten über die üppige Blütenpracht der nicht beweideten Fläche, begann die Verbrachung und Verbuschung. Heute ist der noch immer eingezäunte Bereich Wald geworden. Er zeigt anschaulich, was passiert, wenn die Heide nicht beweidet und gepflegt, also regelmäßig entbuscht wird!

Im 2. Weltkrieg diente die Heide auch als Übungsgelände für Panzer. Dadurch entstanden offene Böden auf denen Heidepflanzen wie -tiere optimale Bedingungen fanden. Einige Panzerspuren mit besonders schöner Trockenrasenvegetation sind noch heute auf der Kleinen Heide zu sehen. Auch die Bezeichnung "Gugelhupf" für den beliebten Hügel auf der Großen Heide stammt aus dieser Zeit. Auf seinem Gipfel befand sich eine gegrabene Stellung und verlieh dem Hügel so die Form des Kuchens. Nach dem Krieg wurde sie zugeschüttet.

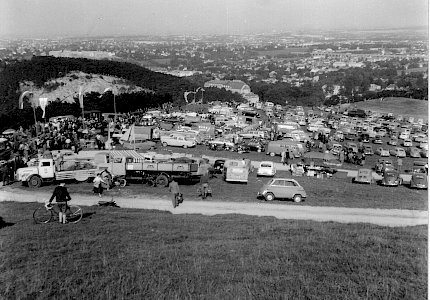

Ab den 1950er Jahren wurde nur mehr der Bereich der heutigen Heide mit rund 23ha offener Fläche als Weidegebiet genutzt, Mitte der 1960er Jahre die Weidenutzung völlig aufgegeben. Zu dieser Zeit fanden im Saugraben Motocross-Rennen statt. Die Heide diente als Parkplatz. Durch fehlende Beweidung und Pflege breiteten sich immer mehr Bäume und Sträucher aus. Einige Bereiche der Heide haben sich in den vergangenen 40 Jahren sogar zu dichtem Wald entwickelt.

Die Bedeutung als Erholungsgebiet nahm ab den 1960er Jahren bis heute stark zu. Hunderttausende BesucherInnen wandern jährlich von Rodaun oder vom Heideparkplatz über die Heide auf die Föhrenberge. Viele Naturliebhaber kommen - oft von weit her - um die besonderen Pflanzen und Tiere auf der Heide zu beobachten und zu fotografieren.

Aktuelle Entwicklung

Auch das Bewusstsein hat sich gewandelt. Die Heide ist nun nicht mehr nutzloses, aufgelassenes Weidegebiet sondern ein einzigartiges Natur- und Schutzgebiet, dessen Erhaltung - trotz hohem Aufwand - von allen befürwortet und vielen unterstützt wird. Zahlreiche engagierte Menschen aus der Bevölkerung kümmern sich daher gemeinsam mit dem Verein Freunde der Perchtoldsdorfer Heide, der Gemeinde Perchtoldsdorf und dem Heideschäfer um ihren Schutz. Wegen ihrer einzigartigen Tiere und Pflanzen wurde die Heide in das europaweite Netz von Natura 2000 Schutzgebieten aufgenommen. Für solche Schutzgebiete gilt ein Verschlechterungsverbot für die geschützten Lebensräume wie Trocken- und Halbtrockenrasen und Arten wie Große Kuhschelle und Ziesel. Auch im Biosphärenpark Wienerwald wird unsere Heide als Pflegezone besonders hervorgehoben.